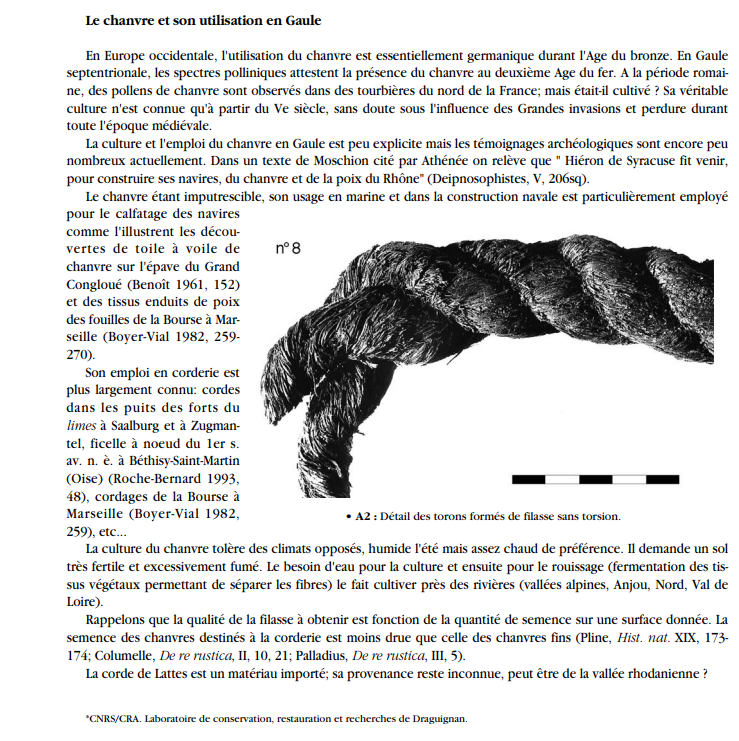

Le Chanvre en Occitanie avant le 20 ème siècle

L' ancienne culture du chanvre en Occitanie (Aveyron,Tarn,Hérault, Lot)

AUJOURD’HUI encore visible: des VESTIGES du XIV-XV èmes Siècles

Pézénas (34120)

Coq d’Inde (place) à Béziers

Coq d’Inde (place) à Béziers

AVEYRON -TARN – LOT – TARN et GARONNE – 18ème Siècle

Le linge était en général produit sur place avec la laine des

brebis(lana de las fedas)ou avec des fibres végétales : le

chanvre(cambi, cambe)et le lin. On réservait à la culture du

chanvre une parcelle de bonne terre appelée canabièira,

canibièira ou canabal.Ces terres, fines et faciles à travailler,

étaient souvent à proximité de l’eau . Elles sont

généralement devenues des jardins potagers.

On broyait les végétaux avec des bargas appelées aussi

bergadoiras ou bargadoiras.

Ensuite, on les peignait avec

un grand peigne en bois hérissé de piques (la penche de

cardaire).

Le travail du chanvre, bien représenté au Musée du Ségala

à Pradinas, comportait, après la culture et la récolte:

Le Rouissage en plein champ

Le Rouissage en bassin

Bassin à rouissage (Veyrau 12293) Font Destel (Destelh = teillage du chanvre)

Le Broyage( Teillage : séparation de la fibre et de la chènevotte)

St Céré 46251(Lot)

Le Cardage

La Filature

On filait à la quenouille (conolha)et au fuseau (fuse) ou au

rouet (torn). Afin de produire de la salive pour humecter le

fil, les fileuses (fialairas) suçaient une châtaigne séchée

(rufet, auriòl)ou un noyau de prune (clòsc de pruna).

Il y avait des ateliers de tisserands (teissedres, teisseires,

teissièrs) dans presque tous les villages.

Les draps (lençòls) en chanvre étaient rêches et il existait

des moulins à foulon (molins paraires, molins combaires)

pour parer les pièces de tissus. Avec l’arrivée de la

mécanisation, les filatures (filaturas, mecanicas)

remplacèrent les ateliers de tisserands.

Femme filant du chanvre (cambe, cambi) avec une quenouille (conolha) et un fuseau (fuse, fusèl), à Margat, 1994

Femme de dos filant du chanvre (cambe, cambi) au grand rouet (rodet, torn) à manivelle et dévidoir (escabèl), dans le Villefranchois (secteur de Villefranche de Rouergue)

1900 (Tarn et Garonne)

Avec l’ autorisation de l’ Institut Occitan de l’ Aveyron (IOA)

https://www.occitan-aveyron.fr

La culture du chanvre dans le canton de Camarès ( Aveyron 12360)

Cambenieyre,Caminièiras : chènevière ( champ de

chanvre- cannabis sativa L)

Lo Cambe ( Le chanvre – Cannabis Sativa L)

Rouergue (Ancien nom du département de l’ Aveyron)

Comme partout en Rouergue, on produisait du chanvre

dans une caminièira (parcelle de chanvre) pour fabriquer

des toiles dont on faisait les lençôls (draps) et les camiàs

(chemises). Peut-être en raison du développement de

l’industrie textile en Camarès, la filature domestique semble

avoir disparu assez tôt sur le canton. Cependant, malgré la

présence des filatures industrielles, le tissage artisanal s’est

maintenu en Camarés, comme ailleurs en Rouergue,

jusqu’au début du XX siècle.

« N’i avià pertot de caminièiras. Es aquí que fasián lo

cambe.

A Pèus( commune de Peux et Couffouleux), n’i aviá benlèu quatre o cinc caminièiras. »

(V. P.) Il y avait partout des chènevières. C’est ici qu’on

faisait le chanvre. A Peux, il y avait bien quatre ou cinq

chènevières

« Apelavan “la caminièira” sovent un tarrenc davant la porta

de l’ostal. » (V. R.) On appelait la chènevière souvent un

terrain devant la maison.

«I a d’endreches que apelan aquò “la caminièira”, i fasián lo

cambe. A la caminièira, es de bon tarrenc. » (D. P.) Il y a

un endroit qu’on appelait «la chènevière», on y cultivait le

chanvre. A la chènevière,le terrain était bon.

AN 1794

Le comité de Salut Public prescrit le recensement de la

production de chanvre dans les communes. Pour cette

opération, Jean Solier est le responsable cantonal. Il invite

les habitants à venir déclarer leur production. Par mauvaise

volonté ou négligence, personne n’obéit ; alors il décide de

passer dans les communes. Le 11 nivôse an III (31

décembre 1794) à Mounès, on lui répond qu’il ne se cultive

pas de chanvre ici ; à Couffouleux que les crues ont

emporté les terres ensemencées à cet usage. Le

lendemain, la municipalité de Brusque lui dit que le chanvre

n’a pas été semé car les gens n’ont pu se procurer la graine

et le peu qui sera récolté servira à la semence de l’année

prochaine. Mélagues n’en livre pas non plus car le climat

n’encourage pas cette culture et le peu qui pousse est de

qualité très médiocre ; de toute façon il est déjà filé par des

particuliers. Solier en relève 88 livres à Fayet, et presse la

municipalité de terminer le recensement mais 10 jours plus

tard elle n’a pas répondu, “la neige en refroidissant a glacé

leur patriotisme” pense-t-il. Il trouve 21 livres de chanvre à

Camarès mais il apprend que le dénommé Jean Abbal en

possède 160 livres et ne les a pas remises ; sa femme lui dit

qu’il se trouve en voyage.

Source: Lo Pont (Camarès) par Christian-Pierre BEDEL

edition Al canton

Lac du Laouzas ( Haut Languedoc)

Villelongue ( 81 Tarn)

LANGUEDOC et LANGUE D’ OC

La culture du chanvre était dans nos campagnes une exploitation de base pour l’économie rurale. Partout où la nature du sol le permettait, on cultivait le chanvre, et ce jusqu’aux premières décennies du XXe siècle.

Son importance économique et ses propriétés déterminaient le chanvre à occuper une fonction dans les mythes et les traditions.

Et de fait, le sexe de notre plante est bien compliqué. Le chanvre est dioïque, cette épithète est attribuée aux végétaux qui produisent des fleurs mâles et des fleurs femelles sur des pieds séparés, tel le dattier, le houblon, le kiwi.

Chez le chanvre, c’est la plante femelle qui est la plus grande, la plus robuste, la plus verte, c’est elle qui porte les graines. Pendant longtemps les paysans appelèrent mâles les pieds femelles et vice-versa en se fiant au schéma dominant. « Le grain chènevis ne vient que du chanvre masle. », affirmait Olivier de Serre.

Venu du grec kannabis, le nom s’écrivait en ancien français chanève ou chenève. D’où chènevière pour le champ et chènevis pour la semence. Dans le domaine d’Oc, le chanvre est nommé canèbe côté Empire et cambe côté Royaume (côté Empire c’était la rive gauche du Rhône, la Provence qui du temps où ces noms voyaient le jour appartenait au Saint Empire germanique. Côté Royaume désignait les terres françaises).

La grande artère marseillaise se nomme Canebière depuis le XVe siècle au moins.(Selon une étude de Philippe Ponel, un paléo-entomologiste, la Canebière aurait accueilli des plants de chanvre pendant près de trois siècles, entre le 14ème et 17ème)

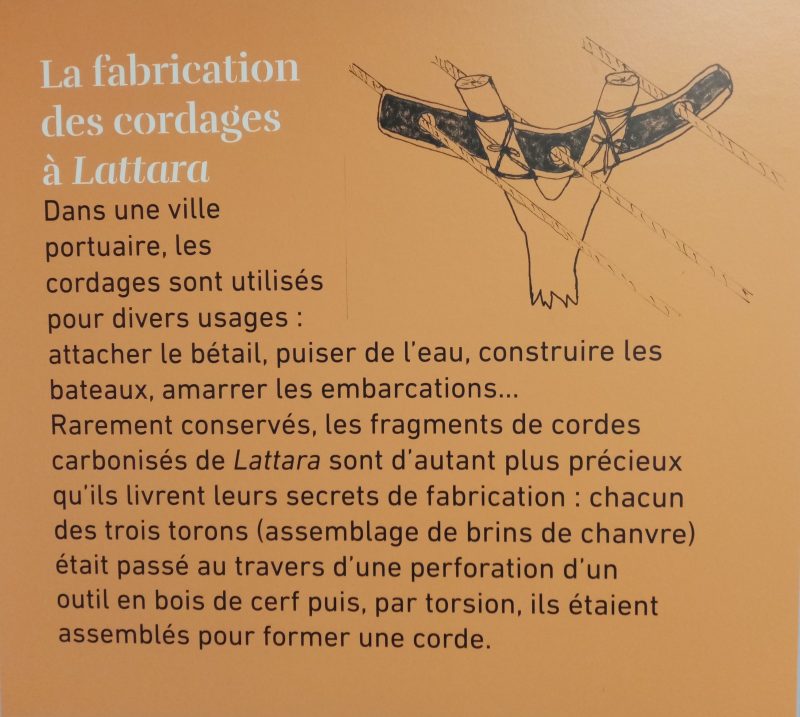

C’est qu’il en fallait du chanvre pour les bateaux, chanvre pour les cordages et les voiles, les sacs et les ballots, les filets et les lignes.

Dans chaque famille, on filait le chanvre nécessaire au fonctionnement du ménage, pour le linge de corps, de table, du lit, on en tressait la corde du puits et celle de l’âne.

Dans les campagnes, chaque ferme possédait sa précieuse chènevière lorsque le terrain s’y prêtait.

On sème la graine assez serrée pour que les tiges montent le plus haut possible. On sème en mars et l’on récolte en septembre.

À l’arrachage, on sépare les tiges mâles des femelles. On les lie en javelles et l’on égrène le chènevis, excellente nourriture pour faire pondre les poules, ou pour appâter les poissons.

Venait ensuite le rouissage dans une mare pendant huit à dix jours. Après séchage, on teillait le chanvre à l’aide d’une broie ou macque pour en extraire la filasse. Il ne restait plus qu’à peigner la filasse au sérançoir et, ensuite, la filer pour parvenir au fil propre à être vendu ou tissé.

En Provence, ces opérations portaient chacune un nom du domaine d’Oc comme il se doit. J’en ai relevé certains : Rouir le chanvre se disait « naia lou canèbe », et teiller pour détacher à la main le filament en brisant la chènevotte se disait «desteia lou canèbe ». Puis il fallait « coustoula lou canèbe », c’est-à-dire l’espader, le battre à l’aide d’une batte (un échanvroir), sorte de grand coutelas de bois que nous avons déjà rencontré pendu à la ceinture d’Arlequin. « penchina de canèbe » revenait à peigner, sérancer du chanvre.

Ces travaux pénibles et malsains étaient accomplis par les hommes, lesquels s’habillaient de centons pour l’occasion. Certaines de ces opérations faisaient la spécialité de travailleurs saisonniers, ils allaient de ferme en ferme vendre leur pratique. Ces hommes de peine descendaient parfois des montagnes, tels les Gavots des Alpes, les Gargamèu tant méprisés par ceux de la plaine qui les blasonnaient sous le nom de Crétins.

Copyright © 2000 Jean-Marie Lamblard. Tous droits réservés.

Extrait de Jean Marie Lamblard

Historien

Spécialiste du monde méditerranéen

Docteur en Ethnozoologie

Laisser un commentaire